About

Service

Media

Category

April

25

Thu

What's New

全メディアの最新記事をまとめてお届け

-

-

MAQUIA ONLINE

MAQUIA ONLINE -

神崎 恵さんがお悩みにアンサー。人間関係に折り合いをつけるヒント、多忙でも美しくいる秘訣9時間前

-

-

-

Web eclat

Web eclat -

50代が女らしく着映えるシャツ&ブラウス特集【2024春】9時間前

-

-

-

@BAILA

@BAILA -

【DIANA】バイラーズでも被り率高し!履きやすすぎる❤️ニットシューズ9時間前

-

-

-

@BAILA

@BAILA -

【ルイ・ヴィトン】広大な海から着想を得た「ノーティカル」コレクションより新作ウォレットを発売9時間前

-

-

-

@BAILA

@BAILA -

【1万円台のパンツコーデ】この春新調したいのはこんなパンツ!10時間前

-

-

-

Web eclat

Web eclat -

【新顔バッグ】旅や出張にも使える「ヴァレクストラ」の「ミラノ ラージ」10時間前

-

-

-

@BAILA

@BAILA -

「ラコステ」原宿店限定! 現代美術作家 加賀美健氏が手がけたTシャツとキャップを発売10時間前

-

-

-

MORE

MORE -

アートを日常に! 芸術家・ミュシャの公式ブランドから日傘と雑貨が発売10時間前

-

-

-

Marisol

Marisol -

一番はじめに連絡をくれた人に運命感じてしまうから夕食の約束も気軽にOK【2024/04/25のコーデ】10時間前

-

-

-

Web eclat

Web eclat -

【50代がいま欲しい!最新白ジャーナル】着映え効果の高い「白いワンピース」3選11時間前

-

-

-

HAPPY PLUS VOICE

HAPPY PLUS VOICE -

ノースのハイクブルームハットやL.L.BEANのキャンピング・トートなど家族キャンプの相棒アイテム【おやここどもコーデ/バイヤーFUKUさん】11時間前

-

-

-

Web eclat

Web eclat -

【初夏のゴルフウエア】品格宿す「和光」のモノトーンワンピース11時間前

-

-

-

MORE

MORE -

好感度抜群のブルーパンツ、実は機能もすごい!【おでかけベストフレンドvol.602】11時間前

-

-

-

non-no Web

non-no Web -

【スクールガールコーデ】ライン入りポロでつくるニュートロコーデ12時間前

-

-

-

MORE

MORE -

【大人可愛いピンクコーデ8選】着映え確実!大好きカラーの最新コーデ12時間前

-

-

-

@BAILA

@BAILA -

【大人こそ冴えるピンク】オフィスでも好印象なピンクコーデ2選12時間前

-

-

-

MAQUIA ONLINE

MAQUIA ONLINE -

マンネリ化に悩む与田祐希さんがTRY。大人っぽくなれる前髪のベストバランス9時間前

-

-

-

MAQUIA ONLINE

MAQUIA ONLINE -

【大人の涙袋メイク】涙袋がない人でも、失敗しない! 自然に華やぐメイクテク4選10時間前

-

-

-

MAQUIA ONLINE

MAQUIA ONLINE -

約40年ぶりのリニューアル!ベスコス多数受賞のエリクシールの化粧水&乳液で肌に『つや玉』が出現。10時間前

-

-

-

MORE

MORE -

職場で一目置かれる! 感度高めな大人ロブ【オフィススタイル】10時間前

-

-

-

non-no Web

non-no Web -

【前髪アレンジ】ストレートアイロンを使った基本のシースルー バングのやり方。11時間前

-

-

-

@BAILA

@BAILA -

モデルがしている首・肩をきれいに保つためのケア&トレーニング3選【きれいな首を手に入れるケア】11時間前

-

-

-

MAQUIA ONLINE

MAQUIA ONLINE -

大人のツヤ肌は【クレ・ド・ポー ボーテ】のスキンケアで叶う!化粧水・美容液・乳液・クリームすべて見せます♡13時間前

-

-

-

SPUR.JP

SPUR.JP -

オール限定色の【ルナソル】夏コレクション。海辺の色と光が生み出すまばゆい瞬間にフォーカス13時間前

-

-

-

Marisol

Marisol -

【伸ばしかけあるある解決!】ショートからボブへの“途中期間”にオススメなヘアスタイル13時間前

-

-

-

@BAILA

@BAILA -

【2024初夏コスメ&スキンケア】美女揃いのスーパーバイラーズ愛用アイテム一覧14時間前

-

-

-

MORE

MORE -

デパコス化粧水特集- ディオール、ポーラ「B.A」など20代におすすめの化粧水まとめ17時間前

-

-

-

@BAILA

@BAILA -

美容部のモチベアップネイル19時間前

-

-

-

Marisol

Marisol -

春は眉毛に変化を。20時間前

-

-

-

MORE

MORE -

『アユーラ』の大人気メディバスに涼を感じる夏バージョンの香りが登場【美味しいところだけ毎日コスメ】22時間前

-

-

-

non-no Web

non-no Web -

【ベストコスメ】乾燥肌さん集合!メイクが崩れにくくなるアイテム3選♡2024.04.23

-

-

-

@BAILA

@BAILA -

大人なピンクファッション+ヌーディーカラーメイクで洒落顔に【冴えるきれい色を着る日のメイク】2024.04.23

-

-

-

MAQUIA ONLINE

MAQUIA ONLINE -

神崎 恵さんがお悩みにアンサー。人間関係に折り合いをつけるヒント、多忙でも美しくいる秘訣9時間前

-

-

-

Web eclat

Web eclat -

おうちを華やかにしてくれる! 鎌倉 緑青の季節の贈り物「桐箱」11時間前

-

-

-

SPUR.JP

SPUR.JP -

【ボッテガ・ヴェネタ】がカッシーナ社、ル・コルビュジエ財団とのコラボによる限定版「LC14 タブレ カバノン」を発表12時間前

-

-

-

MORE

MORE -

【スタバ】渋谷TSUTAYA店はどう変わった!? 注目は限定グッズのベアリスタ13時間前

-

-

-

@BAILA

@BAILA -

『ミッシング』石原さとみが母親役を熱演! 人は絶望とどう向き合って生きていくのか?【今祥枝の考える映画vol.26】13時間前

-

-

-

MAQUIA ONLINE

MAQUIA ONLINE -

【自己紹介】MAQUIAエキスパート、ながもです。メイク講師目線でコスメレビューしていきます♡14時間前

-

-

-

Marisol

Marisol -

【美女組ランチ@名古屋】名駅からアクセス良好な絶品中華15時間前

-

-

-

Web eclat

Web eclat -

50代から増える「体の不調」、知っておきたい「健康維持」対策まとめ17時間前

-

-

-

@BAILA

@BAILA -

3泊4日で海外旅行なら【カンクン】リゾートと遺跡巡り観光ツアー #旅行部19時間前

-

-

-

@BAILA

@BAILA -

紅茶好きのおすすめ紅茶大公開【前編】2024.04.24

-

-

-

MORE

MORE -

富山のお出かけスポット&グルメ情報満載【2024年4月公開記事まとめ】2024.04.24

-

-

-

MORE

MORE -

東京のお出かけスポット&グルメ情報満載【2024年4月公開記事まとめ】2024.04.24

-

-

-

non-no Web

non-no Web -

【鎌倉・江の島】予算2万円で楽しむ!1泊2日のひとり旅〜後編〜2024.04.23

-

-

-

MAQUIA ONLINE

MAQUIA ONLINE -

神崎 恵さんが外した2つのストッパーとは? 新しい自分に出会うためのキーワードも2024.04.23

-

-

-

Web eclat

Web eclat -

「五十肩」を一日でも早くラクにする方法まとめ【エクラ世代のカラダ悩み解消】2024.04.23

-

-

-

Web eclat

Web eclat -

【エクラ世代・歯のメンテナンス】アフターケアで「見た目のいい歯」をキープするコツ4選2024.04.23

-

-

-

【大阪 本町】《朝から行列ができるカフェ!?》大人気の“おにぎり定食”がおすすめ10時間前

-

MORE

MORE

-

-

-

【大人可愛いピンクコーデ8選】着映え確実!大好きカラーの最新コーデ12時間前

-

MORE

MORE

-

-

-

【スタバ】渋谷TSUTAYA店はどう変わった!? 注目は限定グッズのベアリスタ13時間前

-

MORE

MORE

-

-

-

白トリュフオムライスが絶品〜恵比寿カフェへ19時間前

-

MORE

MORE

-

-

-

【ハリポタ】としまえん跡『スタジオツアー東京』のカフェ・レストランとメニューまとめ! 春限定メニューは可愛さ満点19時間前

-

MORE

MORE

-

-

-

【鎌倉・江の島】予算2万円で楽しむ!1泊2日のひとり旅〜後編〜2024.04.23

-

non-no Web

non-no Web

-

-

-

【渋谷】《夜パフェ》ブームの火付け役 Parfaiteria beLの春パフェ“浮ついた苺の気持ち”2024.04.23

-

MORE

MORE

-

-

-

ベルギーホワイトビール【ヒューガルデン】×和食の魅力を堪能! 西麻布の和食店、山﨑の山﨑志朗シェフがアンバサダーに就任2024.04.23

-

SPUR.JP

SPUR.JP

-

-

-

穴場!写真撮影に超協力的なアフヌン!?【富山駅近】オークスカナルパークホテル富山【ユーロカフェ・エヴー】2024.04.23

-

MORE

MORE

-

-

-

【スタバ 新作】メロン果肉をさらに追加!「もっとGOHOBI メロン フラペチーノ(R)」登場!2024.04.23

-

MORE

MORE

-

-

-

【鍋ひとつレシピ】胃も腸もすっきり!春キャベツとトマトの豚汁2024.04.23

-

OurAge

OurAge

-

-

-

【東京・入谷】美しすぎる「桜と豆乳ヨーグルトのカレー」は4/28(日)まで!【Vegan Cafe PQ's】2024.04.23

-

MORE

MORE

-

-

-

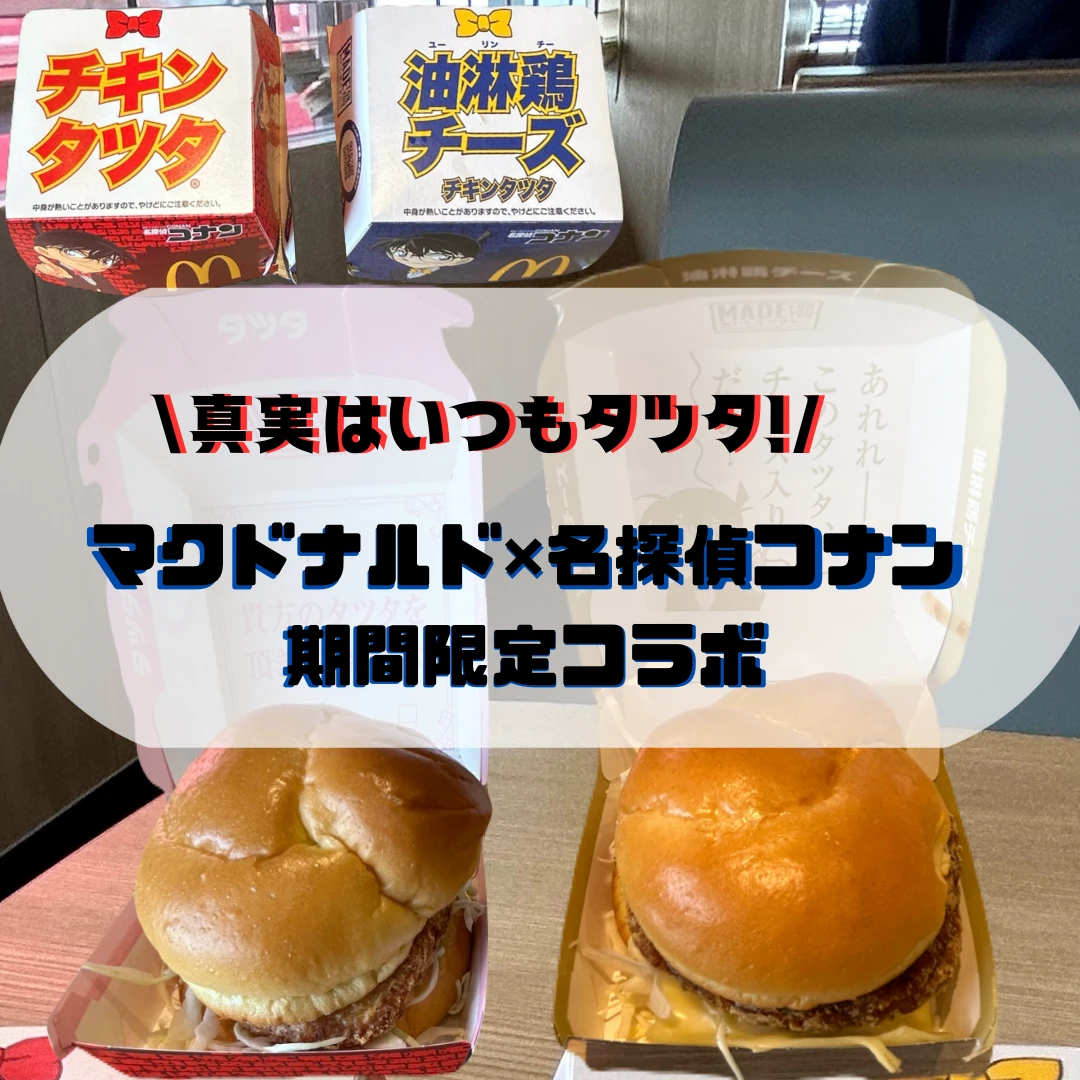

【期間限定】マクドナルド×名探偵コナン、コラボ商品の紹介2024.04.23

-

non-no Web

non-no Web

-

-

-

【京都カフェ】めちゃくちゃ美味しい抹茶が愉しめる和カフェ『ぎをん小森』2024.04.22

-

MORE

MORE

-

-

-

【マクドナルド新作】レトロなスイーツメニュー「喫茶マック」がカムバック!2024.04.22

-

MORE

MORE

-

-

-

【広島土産】もみじ饅頭だけじゃない!広島に行ったら買うべき柿の王様《祇園坊干し柿》って?2024.04.22

-

MORE

MORE

-

-

-

MORE

MORE -

【上國料萌衣】アンジュルムは今だけ。大きく愛し、守ろう。【今をときめくあの人のお守り言葉】8時間前

-

-

-

@BAILA

@BAILA -

『ミッシング』石原さとみが母親役を熱演! 人は絶望とどう向き合って生きていくのか?【今祥枝の考える映画vol.26】13時間前

-

-

-

MORE

MORE -

【声優・花澤香菜】無力感に打ちのめされた時は、“私が私を信じてあげる”。【今をときめくあの人のお守り言葉】2024.04.23

-

-

-

@BAILA

@BAILA -

辛口の美食評論家が人生の迷子に⁉ コメディドラマ『NOTHING/ナッシング』をレビュー【海外ドラマナビ】2024.04.23

-

-

-

MORE

MORE -

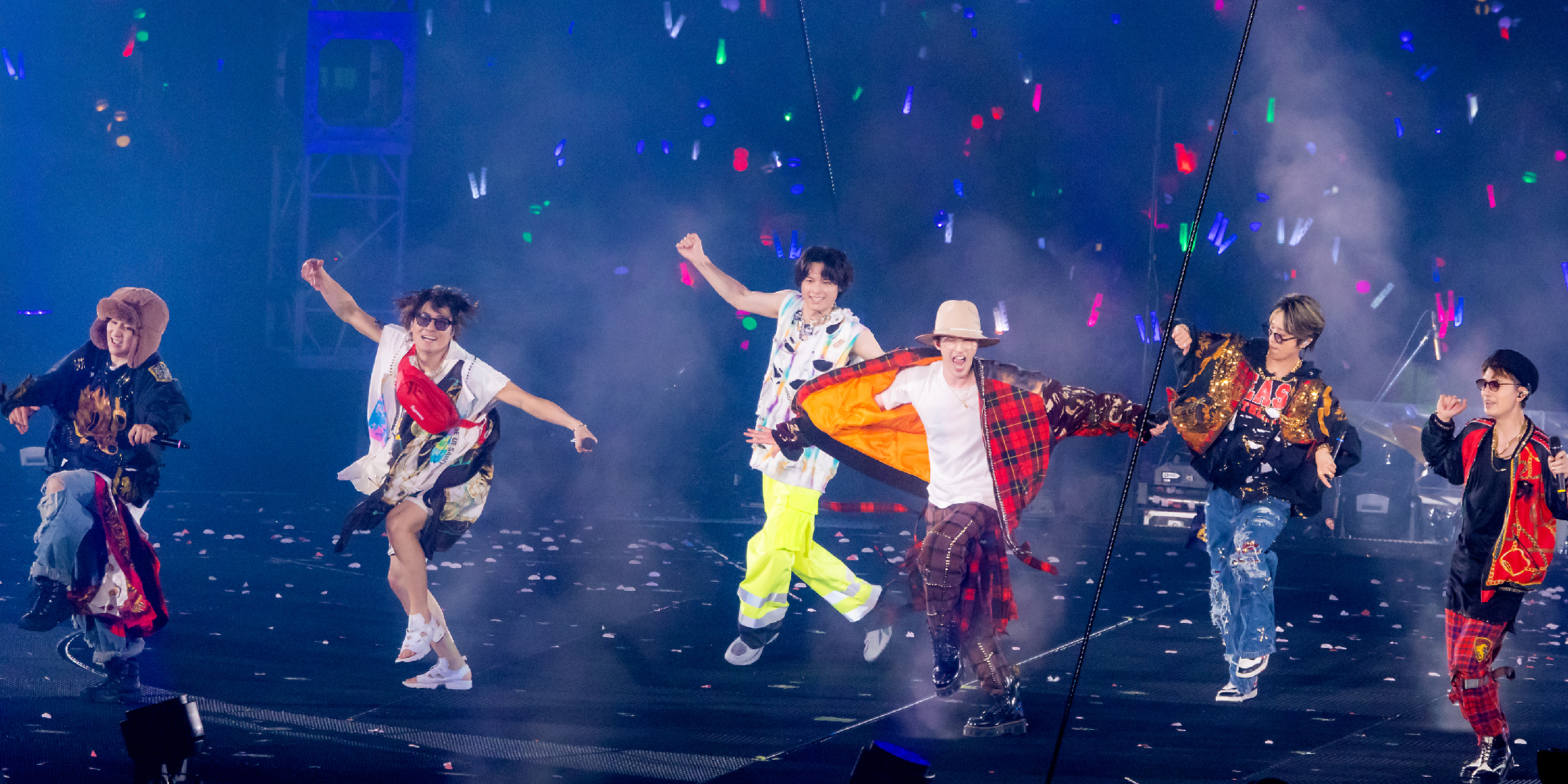

【SixTONES】ド派手でバイブスぶちアガリの激アツライブ「VVS(バイブス)」レポ2024.04.23

-

-

-

MORE

MORE -

【井上咲楽】挑戦が失敗に終わっても、それは自分の成長の糧に。【今をときめくあの人のお守り言葉】2024.04.22

-

-

-

MORE

MORE -

【上白石萌歌】「セリフに血を通わせるのが俳優の仕事」社会人2年目で見出した演技の醍醐味2024.04.22

-

-

-

MORE

MORE -

BOYNEXTDOORメンバー・SUNGHO(ソンホ)子供の頃の話から大切にしている言葉まで最新情報をお届け!2024.04.22

-

-

-

non-no Web

non-no Web -

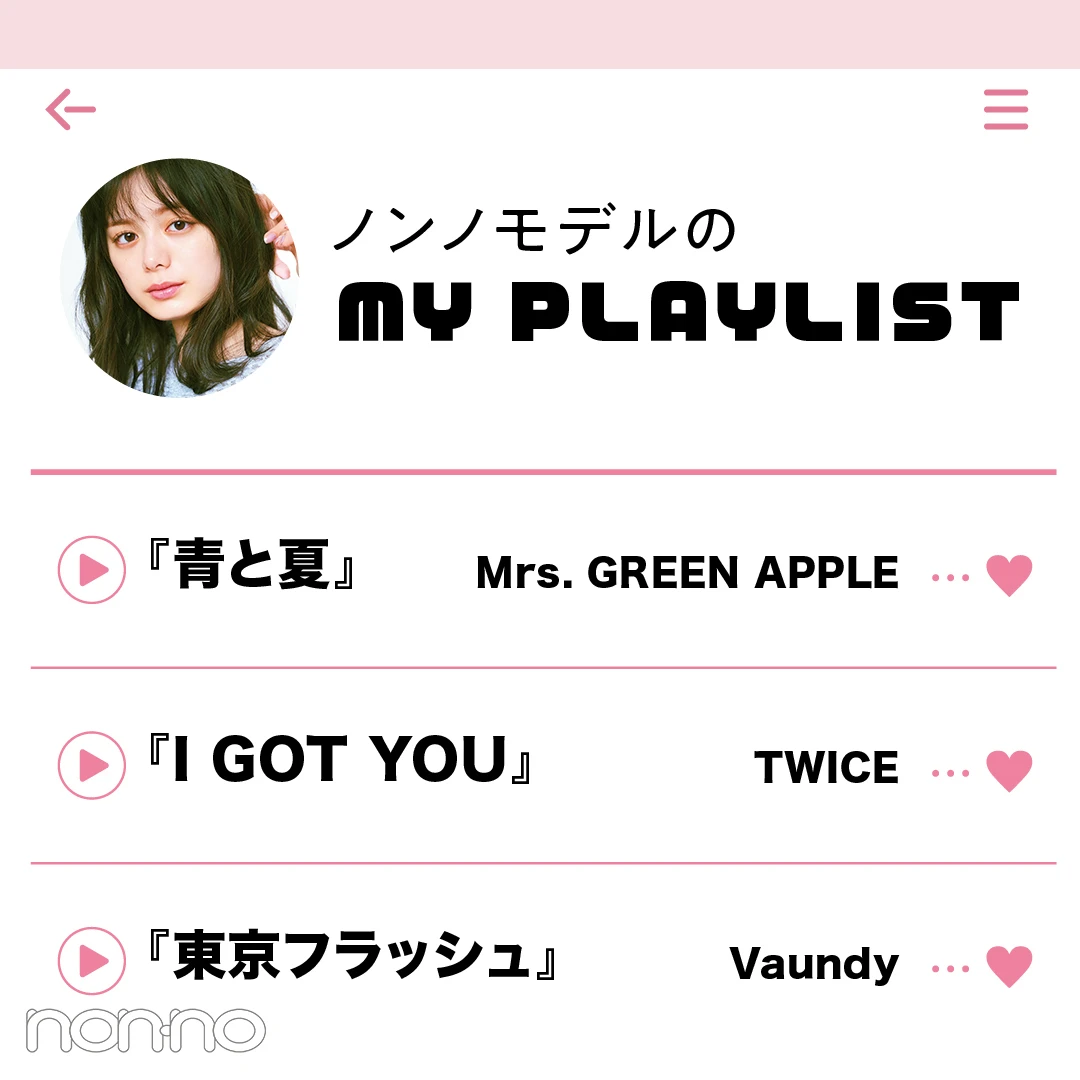

【紺野彩夏のプレイリスト】ノンノモデルが今おすすめの3曲をピックアップ2024.04.22

-

-

-

non-no Web

non-no Web -

【 WEEKLY TOP10】1位は【WEB限定公開】JO1にデビュー時と全く同じ質問をしてみたら?【「11人の出発と現在地」特別編】2024.04.22

-

-

-

MORE

MORE -

【馬瓜エブリン】やってはいけない理由がない限り、やるしかない。【今をときめくあの人のお守り言葉】2024.04.21

-

-

-

MORE

MORE -

【江野沢愛美】出会いには必ず意味がある。これからは、彼と一緒に。【今をときめくあの人のお守り言葉】2024.04.21

-

-

-

non-no Web

non-no Web -

ノンノ6月号表紙!久間田琳加にまつわるうわさ。撮影で着た服が気になるとショップに買いに行くって本当?2024.04.21

-

-

-

MORE

MORE -

【ヒロド歩美】全力疾走の気持ちで仕事をすれば、周りの心を動かす。【今をときめくあの人のお守り言葉】2024.04.20

-

-

-

yoi

yoi -

【柚木麻子さん】“あんたのためじゃない”自分を生きる人生相談「構造は変えられなくても、情報や手を取り合う人は選べます」〈後編〉2024.04.20

-

-

-

yoi

yoi -

【柚木麻子さん】新刊『あいにくあんたのためじゃない』を語る! “自分が嫌いな人間”を徹底的に追求した体験とは?〈前編〉2024.04.20

-

-

-

MORE

MORE -

職場で一目置かれる! 感度高めな大人ロブ【オフィススタイル】10時間前

-

-

-

HAPPY PLUS VOICE

HAPPY PLUS VOICE -

ノースのハイクブルームハットやL.L.BEANのキャンピング・トートなど家族キャンプの相棒アイテム【おやここどもコーデ/バイヤーFUKUさん】11時間前

-

-

-

HAPPY PLUS VOICE

HAPPY PLUS VOICE -

【Vol.10】「推しアイテム」をカジュアル派・きれいめ派の2通りで着回し!#バイヤーのこれ買い14時間前

-

-

-

HAPPY PLUS VOICE

HAPPY PLUS VOICE -

【華組 梁瀬理砂さん】E by eclat 「ブラウス見えカットソー」を3スタイルコーディネートしてみました!20時間前

-

-

-

HAPPY PLUS VOICE

HAPPY PLUS VOICE -

【mirabella注目ブランド】大人のための“一歩先行くベーシック”なら「CINOH(チノ)」におまかせ!21時間前

-

-

-

HAPPY PLUS VOICE

HAPPY PLUS VOICE -

大人の夏にふさわしい「Tシャツ」「シアーアイテム」「涼し気小物」 Marisol6月号2024年特集21時間前

-

-

-

HAPPY PLUS VOICE

HAPPY PLUS VOICE -

【華組 豊田真由美さん】E by eclat 艶タックテーパードパンツ3コーデ2024.04.23

-

-

-

HAPPY PLUS VOICE

HAPPY PLUS VOICE -

\バイヤーが着比べ!/低身長から高身長まで!ドラマティックに決まる4桁プライス高コスパワンピ!#バイヤーのコレ買い!2024.04.23

-

-

-

HAPPY PLUS VOICE

HAPPY PLUS VOICE -

M7days×スタイリスト加藤かすみさんのコラボで贈る40代のブラックフォーマル Marisol6月号2024年特集2024.04.23

-

-

-

HAPPY PLUS VOICE

HAPPY PLUS VOICE -

【12closet】「逸品ラメカーデ」を羽織るだけ!いつものコーデが七変化?-054 – さきさん-2024.04.22

-

-

-

HAPPY PLUS VOICE

HAPPY PLUS VOICE -

【12closet】夏場も快適!肌さわり抜群のUSAコットンのワンピースが、LEEマルシェから登場♪2-100 ponyさん-2024.04.22

-

-

-

HAPPY PLUS VOICE

HAPPY PLUS VOICE -

GWのお出かけにも。今年らしさときれい見え、どちらも欲しい!「働く40代のための名品カジュアルパンツ」3選<Marisolピックアップvol.27>【40代ファッション】2024.04.22

-

-

-

HAPPY PLUS VOICE

HAPPY PLUS VOICE -

4月23日(火)23:59まで!!Marisol+5月号掲載商品をご購入した方、全員に1500円OFFクーポンをプレゼント!【40代ファッション】2024.04.21

-

-

-

HAPPY PLUS VOICE

HAPPY PLUS VOICE -

\今買っておくべき!/トップスの売れ筋ランキングTOP5【40代ファッション】2024.04.20

-

-

-

HAPPY PLUS VOICE

HAPPY PLUS VOICE -

\GWのお出かけにおすすめ!/12closetの1枚で決まるワンピース2024.04.19

-

-

-

HAPPY PLUS VOICE

HAPPY PLUS VOICE -

【レジャーシーンで映える♥】G.W前にゲットしたい夏小物特集!#バイヤーのこれ買い2024.04.19

-

-

-

-

【今週の占い 2024年4/22~4/28・牡羊座】星乃せいこのWEEKLY NEO HOROSCOPE2024.04.22

-

-

-

-

【今週の占い 2024年4/22~4/28・牡牛座】星乃せいこのWEEKLY NEO HOROSCOPE2024.04.22

-

-

-

-

【今週の占い 2024年4/22~4/28・双子座】星乃せいこのWEEKLY NEO HOROSCOPE2024.04.22

-

-

-

-

【今週の占い 2024年4/22~4/28・蟹座】星乃せいこのWEEKLY NEO HOROSCOPE2024.04.22

-

-

-

-

【今週の占い 2024年4/22~4/28・獅子座】星乃せいこのWEEKLY NEO HOROSCOPE2024.04.22

-

-

-

-

【今週の占い 2024年4/22~4/28・乙女座】星乃せいこのWEEKLY NEO HOROSCOPE2024.04.22

-

-

-

-

【今週の占い 2024年4/22~4/28・天秤座】星乃せいこのWEEKLY NEO HOROSCOPE2024.04.22

-

-

-

-

【今週の占い 2024年4/22~4/28・蠍座】星乃せいこのWEEKLY NEO HOROSCOPE2024.04.22

-

-

-

-

【今週の占い 2024年4/22~4/28・射手座】星乃せいこのWEEKLY NEO HOROSCOPE2024.04.22

-

-

-

-

【今週の占い 2024年4/22~4/28・山羊座】星乃せいこのWEEKLY NEO HOROSCOPE2024.04.22

-

-

-

-

【今週の占い 2024年4/22~4/28・水瓶座】星乃せいこのWEEKLY NEO HOROSCOPE2024.04.22

-

-

-

-

【今週の占い 2024年4/22~4/28・魚座】星乃せいこのWEEKLY NEO HOROSCOPE2024.04.22

-

-

-

-

4月19日~5月19日の双子座の運勢★ アイラ・アリスの12星座占い/GIRL'S HOROSCOPE2024.04.19

-

-

-

-

4月19日~5月19日の牡牛座の運勢★ アイラ・アリスの12星座占い/GIRL'S HOROSCOPE2024.04.19

-

-

-

-

4月19日~5月19日の牡羊座の運勢★ アイラ・アリスの12星座占い/GIRL'S HOROSCOPE2024.04.19

-

-

-

-

4月19日~5月19日までの運勢★ アイラ・アリスの12星座占い/GIRL'S HOROSCOPE2024.04.19

-